- Home

- Portfolio

- India

- Il Sacro Gange

- Varanasi, Nebbie

- Varanasi, Ganga Aarti

- Varanasi, Manikarnika Ghat

- Varanasi, Street Photography

- Varanasi Demolita

- Varanasi , Mercato Vegetariano

- Varanasi, a Journey into the Infinite

- Sarnath

- Fabbriche di Mattoni

- Tamil Nadu, Chennai & Mamallapuram

- Tamil Nadu, Thiruvannamalai & Thanjavur

- Tamil Nadu, Fort Tirumayam & Madurai

- Kerala, Munnar

- Kerala, Peryiar

- Kerala, Backwaters

- Kerala, Kochi

- Birmania

- Cina

- Etiopia

- Kazakhstan

- Senegal

- Uzbekistan

- Landscape Photography

- Portrait Photography

- Street Photography

- India

- Blog Fotografia

- Fotografia con attrezzatura light

- Fotografia di Paesaggio

- Fotografia di ritratto

- Street Photography

- In Cina tra Reflex e Mirrorless

- Come nasce un Blog di Fotografia e Viaggio

- Viaggio in Senegal

- La borsa del fotografo di viaggio

- Come diventare fotografo

- Come nasce un Blog di Fotografia e Viaggio

- Varanasi, a Journey into the Infinite

- Blog Viaggi

- Post più recenti

- Post più letti

- Cina

- Etiopia

- India

- Kazakhstan

- Mongolia

- Ulan Bator, la capitale più fredda del mondo

- Cosa vedere ad Ulan Bator

- Chinggis Khan Museum, 6 piani di storia mongola

- Parco Nazionale Gorkhi-Terelj e Riserva Naturale di Bodgkhan

- Vivere con i cacciatori di aquile

- Monti Altai, Cosa fare a Olgii e Sagsai

- Sagsai Eagle Festival

- Navrus Festival

- Xöömej, il canto di gola mongolo

- La cucina mongola

- Myanmar

- Senegal

- Uzbekistan

- Diario di Viaggio

- Contatti

- Shop

Il Lago d’Aral concretizza le paure di una generazione di ambientalisti. Qui i Sovietici hanno progettato e realizzato l’assassinio di un intero ecosistema lacustre. “Il lago d’Aral deve morire”, erano soliti ripetere, “in nome del progresso”.

Condividi con gli amici:

Saluto il deserto del Mangystau, con i suoi picchi mozzafiato e i suoi surreali scenari onirici e salgo su un treno notturno che mi porterà in Uzbekistan mentre schiaccio un pisolino. O almeno così immagino il tragitto…

Salgo su un treno affollatissimo e mi dirigo a spintoni verso la mia cuccetta. Una coppia di signori kazaki mi accoglie con un sorriso timido e occhi lucenti. Non dicono una parola, ma le loro azioni parlano di un profondo senso di ospitalità. La donna fruga nella sua borsetta, tira fuori una caramella e me la porge. Senza avere il coraggio di sorridermi, mi invita con un gesto risoluto a servirmi. “Grazie! Non doveva!”, rispondo io imbarazzato. Pochi istanti dopo, vedendomi sbuffare per il caldo (i finestrini sono chiusi e, a quanto pare, così devono restare fino alla partenza), l’uomo estrae da una busta un ventilatore portatile, di quelli che funzionano a pile. Mi sorride con gli occhi pieni di luce e mi invita a rinfrescarmi. “Grazie!”, rispondo io sempre più in imbarazzo per via di tanta gentilezza. “Vi va di adottarmi?”, ridacchio. Anche loro ridacchiano, senza conoscerne il motivo. Non voglio dimenticarmi di loro, quindi ci scattiamo un selfie!

Giulia fa capolino dal corridoio, interrompendo l’idillio. “Andrea, ci siamo sbagliati. Questo non è il tuo posto. Devi restituirmi il biglietto”. È vero. Il nome sul biglietto che ho in mano non porta il mio nome. Sto occupando il letto di un altro. Sbraito e farfuglio qualcosa di poco lucido sul fatto che ho dei diritti umani inalienabili e che ho una nuova famiglia adesso, ma la mia amica è risoluta e mi strappa ai miei nuovi genitori. Mi indica la mia nuova cabina, dove sistemo malvolentieri i bagagli.

“Ti va di controllare dove sono finiti gli altri?”, mi chiede adesso Giulia con voce angelica. “Ok”, rispondo. Ci immettiamo di nuovo in corridoio, inconsapevoli di quello che ci aspetta. Stiamo per cadere in una spirale di terrore. C’è un posto di blocco con ufficiali dell’esercito, tra un vagone e l’altro del treno. Stanno effettuando i controlli del passaporto, dal momento che varcheremo il confine tra Kazakhstan e Uzbekistan durante la notte. È una questione molto seria, come scopriremo a breve. Gli ufficiali sono intenti a fotografare i passeggeri delle carrozze con una strana macchina fotografica collegata ad un computer portatile. Giulia è talmente concentrata sullo scopo della sua spedizione che non presta attenzione ai poliziotti e forza il posto di blocco. Urta contro un poliziotto grosso come una montagna che la ferma con una braccio e usa la sua mole fisica per impedirle il passaggio. ”Excuse me!”, protesta Giulia indignata. “I’m going to see my friends! They are over there! Giovanna, mi senti? State tutti bene?”

L’uomo corruga la fronte in un’espressione severa e autoritaria. Io sbianco. Cerco di dire “Giulia, forse non è il caso di insistere”, ma le parole mi si bloccano in gola. “Giovanna, mi senti?”, grida Giulia nel vuoto del corridoio. “Ragazzi! State bene? Non mi fanno passare! Qui c’è un tipo che non mi molla!” Nessuno fa capolino dalle cabine. Il richiamo di Giulia finisce nel vuoto. Se non avessi appena fatto una scenata per tenermi stretti due genitori immaginari, forse direi a Giulia di non comportarsi in maniera tanto inappropriata. La verità però è che è stata una lunga giornata, siamo stanchi e poco lucidi.

“Passport, please!”, ci intima il poliziotto-energumeno.

“Come scusi?”, chiede Giulia che finalmente si rende conto del guaio in cui ci ha cacciati. L’energumeno scrive qualcosa sul suo cellulare, poi ce lo mostra e leggiamo due parole che ci fanno tremare “CHECKPOINT VIOLATION”.

Giulia mi guarda con due occhi da cucciolo bastonato. “Andre, ha scritto che abbiamo violato la frontiera! Andre, mi sa che adesso ci arrestano!” I poliziotti ci prendono i passaporti e ce li sequestrano. Parlottano tra loro per qualche minuto, mentre io e Giulia aspettiamo rigidi come statue di gesso. Penso alle carceri kazake, alle celle umide e sporche, ai pasti ammuffiti, agli atti di bullismo… e soprattutto, ho un’immagine fissa in mente. Chunk dei Goonies, interrogato dalla banda Fratelli’s che grida, con la manina premuta nel frullatore “No, vi prego! Non frullatemi le dita! Voglio studiare violino!”

Solo ora capisco come deve essersi sentito.

Finalmente l’energumeno torna con i nostri passaporti in mano e ce li restituisce. Sul cellulare scrive “Tornate nelle vostre cabine”. Sgattaioliamo lungo il corridoio fino alle nostre cuccette, spalle curve, mento basso, in silenzio. Mi sistemo nel letto, in posizione fetale, e dormo profondamente fino all’alba. Felice di essere ancora un uomo libero, felice di poter ancora studiare violino. E determinato a non seguire mai più Giulia nelle sue strane missioni.

[Purtroppo non manterrò questo proposito e finirò presto in un caso di corruzione internazionale]

Moynaq, porto su un lago scomparso

La prima tappa del mio soggiorno in Uzbekistan prevede una sosta a Moynaq, una cittadina a 210 km da Nukus. Un tempo è stato uno dei principali porti sul Lago d’Aral e un fiorente centro di produzione ittica. Oggi, invece, è solo il testimone silenzioso di uno dei peggiori disastri ambientali e sociali su scala mondiale. Il ritirarsi progressivo del lago ha infatti messo in ginocchio l’economia locale e, nonostante diversi tentativi di mantenere aperto l’accesso al lago attraverso una rete di canali artificiali, oggi la cittadina dista più di 10 km dalla riva del lago e i pescherecci giacciono arenati su un fondale di sabbia piena di sostanze chimiche pericolose per la salute.

Ma come è stato possibile?

Arrivo a Moynaq in una mattinata assolata di agosto. Un monumento triangolare rompe la monotonia del paesaggio, indicandomi che ho raggiunto l’Aral Sea Memorial. Un piccolo bar è sorto a lato del monumento, per soddisfare le esigenze dei pochi turisti che vi si fermano. Prima di partire ho studiato approfonditamente la storia di questo luogo, fissando tutto nella mente. Non voglio dimenticare nessun dettaglio: il lago d’Aral è il caso più eclatante di ecosistema intenzionalmente annientato dall’uomo.

Aral, un disastro ecologico pianificato

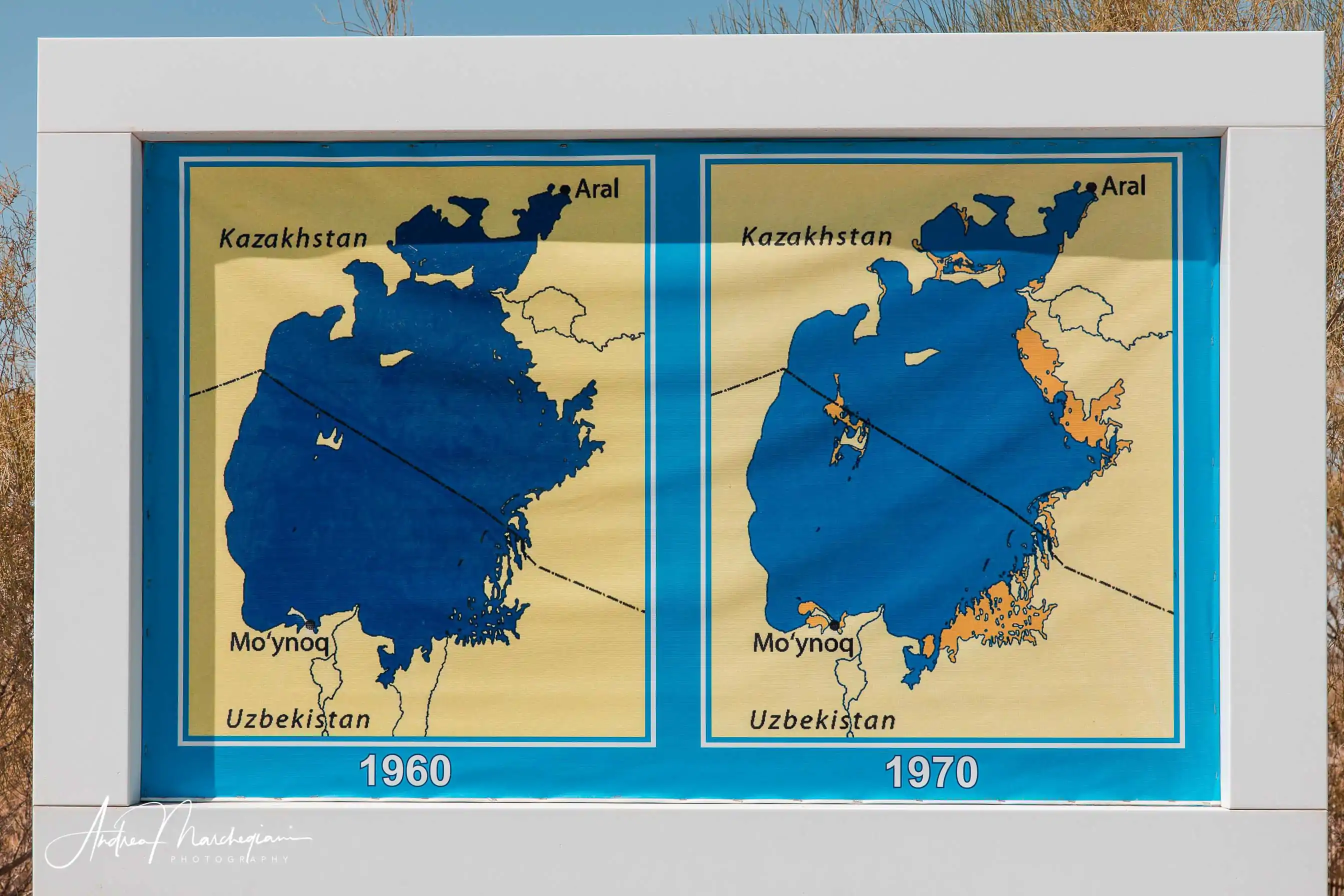

Aral è stato un lago salato di origine oceanica, formatosi 5,5 milioni di anni fa e situato in un’area che spazia dall’Uzbekistan al Kazakhstan. Sebbene non sia del tutto scomparso, oggi se ne parla al passato. In soli 60 anni l’uomo è infatti riuscito a distruggere il suo delicato ecosistema, lasciando al suo posto un desolato deserto avvelenato. Non a caso, Al Gore lo ha definito “il più grave disastro ambientale di tutti i tempi causato dall’uomo”.

A partire dagli anni ’50, il regime sovietico ha deciso di dirottare altrove gli emissari del lago e l’evaporazione delle acque non ha più avuto altre vie di compensazione. Lo scopo dei russi era quello di utilizzare l’acqua del lago per irrigare i campi di cotone, in un progetto di coltivazione intensiva che mirava a rendere l’URSS il principale produttore europeo. La fretta di esprimere la volontà di potenza comunista fu tale da portare alla costruzione di canali d’irrigazione poco efficienti, con una perdita di acqua lungo le condutture che andava dal 30% al 70%.

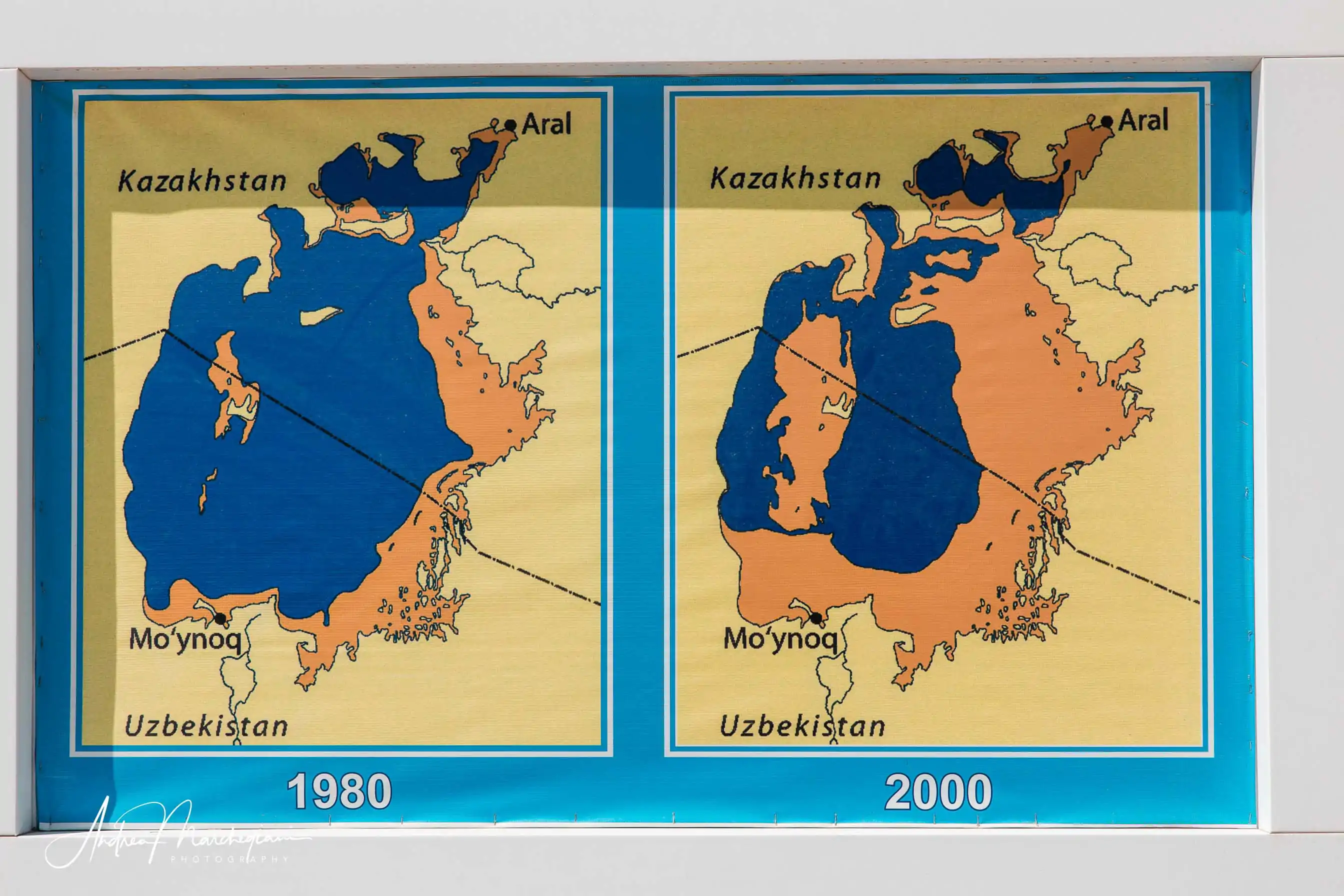

Tra il 1950 e il 2000 il livello delle acque del lago si abbassò vistosamente, arrivando negli anni 80 ad una media di 80 cm annui.

I sovietici non presero mai nessuna decisione per la tutela dell’ecosistema lacustre, né si allarmarono di fronte ai drastici cambiamenti che stavano producendo. La scomparsa del lago era anzi stata preventivata sin dall’inizio: una volta ridotto a palude acquitrinosa, l’area sarebbe stata destinata infatti alla coltivazione del riso. Il lago d’Aral fu definito dal governo sovietico un “inutile spreco di risorse idriche”, un “errore della natura” da correggere.

“Il mio scopo è quello di far morire serenamente il lago d’Aral”, arrivò a dichiarare il responsabile dei piani agricoli Grigory Voropaev.

E il lago morì. Ma non fu una morte né dolce né serena.

Inquinamento fuori controllo

Dal 1982, l’attività di pesca nel lago fu interrotta. Per mantenere viva la filiera produttiva e non chiudere gli stabilimenti di lavorazione del pesce di Moynaq, per qualche anno il governo sovietico vi trasportò il pesce pescato nel mar Baltico, ma gli esosi costi di trasporto resero questa strategia altamente improduttiva e fu presto abbandonata.

Quando, nel 1991, l’Uzbekistan dichiarò l’indipendenza dall’Unione Sovietica, mantenne in piedi il sistema di sfruttamento intensivo della regione e continuò ad attingere alle acque del lago. Le colture non vennero adeguatamente rotate, con un impoverimento del suolo che richiese un utilizzo massiccio di fertilizzanti chimici. Le acque utilizzate per irrigare i campi rifluivano nel lago, aumentandone i livelli di inquinamento fino a diventare un pericolo per la salute.

Nel 2007, il lago aveva perso il 90% della sua superficie. In alcuni punti le rive del lago sono arretrate anche di 150 km, lasciando il posto ad un deserto di sabbia salata intrisa di pesticidi. Il vento che batte regolarmente la regione solleva le polveri tossiche, causando gravi disturbi respiratori e renali nelle popolazioni locali. Tracce di pesticidi sono state rinvenute fino ai ghiacciai dell’Himalaya.

Oggi la città di Moynaq è diventata meta di turismo culturale. Una manciata di turisti si aggira ogni giorno tra i relitti dei vecchi pescherecci, arenati ormai su quello che un tempo era il fondale del lago. Dal 2011, l’archivio storico curato dal governo Uzbeko a testimonianza del disastro è stato dichiarato Memoria del Mondo dall’Unesco.

Vago in questo cimitero di imbarcazioni abbandonate, entro nei loro ventri spolpati. Immagino i giovani del posto che vengono qui al tramonto per imprimere i loro pensieri sulle carene degli scafi, a colpi di spray colorati.

Tutto intorno a me, desolazione.

Non trovo conforto nel sapere che ancora oggi è più conveniente deviare altrove i fiumi che un tempo alimentavano il lago salato piuttosto che tentare un recupero della situazione originaria. La coltivazione del cotone impiega un numero di lavoratori 5 volte superiore a quanti ne servivano un tempo per la pesca. E sono stati scoperti giacimenti di gas naturale proprio sui terreni che una volta costituivano il fondale.

Si alza il vento e mi riempie gli occhi di sabbia… chissà quali veleni mi stanno entrando in circolo. In ogni caso, non c’è da aver paura: è solo il prezzo del progresso.

Condividi con gli amici:

Altro da Blog Viaggi Uzbekistan

Leave A Reply Annulla risposta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

1 Comment

Like!! Thank you for publishing this awesome article.