- Home

- Portfolio

- India

- Il Sacro Gange

- Varanasi, Nebbie

- Varanasi, Ganga Aarti

- Varanasi, Manikarnika Ghat

- Varanasi, Street Photography

- Varanasi Demolita

- Varanasi , Mercato Vegetariano

- Varanasi, a Journey into the Infinite

- Sarnath

- Fabbriche di Mattoni

- Tamil Nadu, Chennai & Mamallapuram

- Tamil Nadu, Thiruvannamalai & Thanjavur

- Tamil Nadu, Fort Tirumayam & Madurai

- Kerala, Munnar

- Kerala, Peryiar

- Kerala, Backwaters

- Kerala, Kochi

- Birmania

- Cina

- Etiopia

- Kazakhstan

- Senegal

- Uzbekistan

- Landscape Photography

- Portrait Photography

- Street Photography

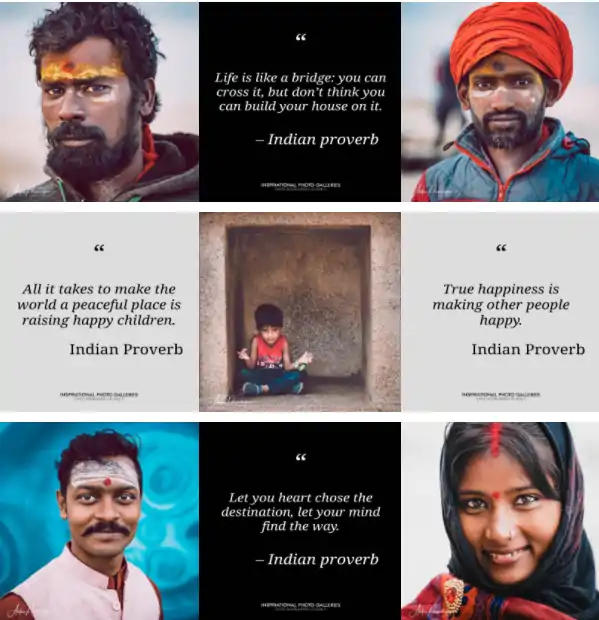

- India

- Blog Fotografia

- Fotografia con attrezzatura light

- Fotografia di Paesaggio

- Fotografia di ritratto

- Street Photography

- In Cina tra Reflex e Mirrorless

- Come nasce un Blog di Fotografia e Viaggio

- Viaggio in Senegal

- La borsa del fotografo di viaggio

- Come diventare fotografo

- Come nasce un Blog di Fotografia e Viaggio

- Varanasi, a Journey into the Infinite

- Blog Viaggi

- Post più recenti

- Post più letti

- Cina

- Etiopia

- India

- Kazakhstan

- Mongolia

- Ulan Bator, la capitale più fredda del mondo

- Cosa vedere ad Ulan Bator

- Chinggis Khan Museum, 6 piani di storia mongola

- Parco Nazionale Gorkhi-Terelj e Riserva Naturale di Bodgkhan

- Vivere con i cacciatori di aquile

- Monti Altai, Cosa fare a Olgii e Sagsai

- Sagsai Eagle Festival

- Navrus Festival

- Xöömej, il canto di gola mongolo

- La cucina mongola

- Myanmar

- Senegal

- Uzbekistan

- Diario di Viaggio

- Contatti

- Shop

Immaginate un universo fatto d’acqua, dove l’orto galleggia e si usano le barche al posto delle macchine; dove i bambini giocano con le marionette, vestiti di seta di loto, e le donne hanno colli lunghi come giraffe.

Condividi con gli amici:

Lago Inle, cosa vedere

Il lago Inle è uno dei siti più attrattivi del Myanmar. Si trova a 875 m sopra il livello del mare, è largo 11 km e lungo 22. Pur non essendo particolarmente grande, ha peculiarità uniche che gli sono valse la candidatura a riserva della biosfera UNESCO.

Con una profondità media di 2 metri, il lago Inle ha acque basse e calde, che favoriscono la crescita di una fitta vegetazione e la formazione di isolotti di detriti e radici. Su di essi, nel tempo, sono sorti 17 villaggi galleggianti, con case costruite su palafitte, collegati tra loro da canali percorribili con canoe e piccole imbarcazioni a motore.

Orti Galleggiani

Il clima sul lago Inle è ideale per la coltivazione di fiori, verdure e frutta di ogni tipo. I famosi orti galleggianti producono cibo tutto l’anno: riso, soia, pomodori, fagioli, cavoli, meloni, papaie, banane. Le piattaforme galleggianti, ancorate al fondo del lago con pali di bambù, sono costituite da ammassi di radici di giacinti che trattengono terra e detriti paludosi.

“Scusi? Quando ci lasciamo il canale alle spalle ed entriamo finalmente nel lago?”, chiedo ingenuamente al ragazzo che guida la canoa. “Sei già nel lago!”, risponde lui sorpreso della domanda. Tra villaggi di palafitte e orti galleggianti, il lago a tratti sembra scomparire e trasformarsi in una serie di appezzamenti di terra acquitrinosa solcati da canali e piccoli corsi d’acqua. Non lasciatevi ingannare!

Le acque del lago sono molto calme, eppure i canali sono intervallati da piccole dighe di canne di bambù che controllano il livello delle acque. Nel momento in cui stiamo per attraversarne una, una canoa sbuca in direzione opposta alla nostra. Questo ci costringe a deviare dalla traiettoria stabilita e fracassarci contro la diga!

Nessuno si fa male, fortunatamente. Il barcaiolo mi chiede di scendere dalla canoa, per facilitare il lavoro di estrazione del mezzo dalla diga. Mi arrampico sulla diga stessa, mentre lui rimette l’imbarcazione in sesto.

“Ho fatto un incidente in canoa sul lago Inle”, penso divertito. “Traffico lacustre… Chi l’avrebbe immaginato?”

D’altronde, imprevisti e sorprese sono ingredienti essenziali di ogni buon viaggio!

I pescatori Intha

Finalmente arriviamo a largo e davanti a me si apre uno scenario ampio, rilassante, sconfinato. Le sponde del lago sono costeggiate da elevate alture, che ne definiscono nitidamente i confini e offrono lo sfondo ideale per scattare fotografie memorabili. Oltre all’agricoltura, la popolazione del lago si occupa di pesca di carpe.

I pescatori Intha, l’etnia locale dominante, sono famosi in tutto il mondo per il loro singolare modo di pescare: in piedi a poppa della barca, si reggono con una sola gamba mentre con l’altra tengono il remo. Questo libera le braccia dal compito di spingere la barca e consente di tenere in mano le reti da pesca. Anch’esse sono davvero peculiari: le reti infatti vengono tese su telai di bambù a forma di cono e lasciate cadere sul fondo del lago per catturare lo nga-hpein, la carpa tipica del posto. I pescatori inseriscono poi una lancia sulla punta del cono e trafiggono la preda intrappolata nella rete.

La vista dei pescatori Intha che si tengono in equilibrio su un piede solo è così caratteristica che ammalia i turisti stranieri, quasi aprisse le porte di un universo parallelo in cui perdersi per ritrovarsi ad un livello più intimo e profondo.

Purtroppo non ci sono molti pescatori nel lago durante il mio giro in barca. È una mattinata piovosa, mi spiegano, quindi la pesca è rimandata. Peccato. Mi pento di non aver dedicato più giorni alla visita del lago. Se potete, non fate il mio stesso errore. Siate certi di ammirare con calma una tecnica di pesca unica la mondo: il crescente turismo nella zona sta favorendo lo sviluppo di strutture alberghiere di ogni livello, quindi approfittatene. Poter godere del tramonto sul lago, ammirare sull’acqua i riflessi del cielo stellato e fare colazione su una palafitta all’alba resta un mio sogno nel cassetto. Se è anche il vostro, contattatemi così organizziamo!

Seta di loto

Quando non pescano e non coltivano, i circa 130.000 abitanti del lago si dedicano all’artigianato. Gli uomini realizzano oggetti di ceramica, argento e ottone, mentre le donne tessono la seta di importazione cinese, di cui fanno stoffe per abiti e borse.

Mi fermo nel villaggio di Inn Paw Khon, dove è possibile vedere la tradizionale lavorazione del tessuto di loto. La vista dei telai di legno in azione e il rumore delle ruote che girano è ipnotizzante. La mia amica Margherita, che lavora in un’azienda tessile del comasco, resta a bocca aperta. Le donne estraggono a mano le fibre dai gambi del fiore di loto. Per formare un solo filo vengono uniti i filamenti di 3-5 gambi. Questo viene poi filato e tessuto a mano utilizzando i telai di legno tradizionali.

“Pensa a quanto lavoro è necessario per realizzare un solo filo e a quanti fili servono per produrre la stoffa”, mi spiega Margherita. “Occorre davvero molto tempo e molta pazienza. È sbalorditivo come queste popolazioni siano riuscite ad ottenere dal lago tutto il necessario per sopravvivere”.

Accanto alle donne che lavorano ai telai c’è una piccola esposizione di prodotti. Si possono comprare tessuti di ogni pezzatura, borse, scialle… La seta di loto è davvero morbida al tatto. Un prodotto raffinato che lascia davvero stupefatti.

Le donne giraffa Padaung

Ci fermiamo a pranzo in un bellissimo ristorante galleggiante nel villaggio di Ywama. I tempi di attesa al tavolo sono davvero prolungati ma i piatti sono gustosi.

Mi sposto in un negozietto di artigianato locale per comprare qualche oggetto da riportare a casa. Resto sorpreso dalla presenza di alcune donne giraffa dell’etnia Padaung (o Kayan). Una giovane donna e una signora anziana siedono all’ingresso del negozio, mentre una terza lavora al telaio. Non ho prenotato l’escursione per visitare il loro villaggio: diverse persone me lo hanno sconsigliato, riferendo di un’esperienza molto turistica, che ha ormai poco di autentico. Ci si limita a farsi dei selfie con le donne giraffa che accettano pazientemente dietro compenso. A quanto pare, però, non è più necessario entrare nelle case del villaggio per vedere le donne giraffa. Le si incontra anche nei negozi di artigianato locale.

Mi avvicino alle donne, non riesco a resistere: le fotografo, come stanno facendo già altri viaggiatori nel negozio. Sono di una disponibilità e di una affabilità uniche. Non danno assolutamente l’idea di essere forzate, anzi. Sorridono e si intrattengono con noi mostrando anche una certa curiosità nei nostri confronti, quindi sospendo il giudizio e mi limito ad osservare.

Non è chiaro come sia nata la tradizione di apporre anelli di metallo al collo delle donne: alcuni dicono che gli uomini del villaggio iniziarono ad allungare il collo delle proprie donne per renderle poco attraenti e metterle così al sicuro da eventuali rapimenti da parte delle tribù vicine; altri sostengono al contrario che le donne amino ornarsi il collo proprio per apparire graziose agli occhi dei propri uomini. Vi è infine una leggenda che narra che il popolo Padaung avrebbe offeso gli spiriti Nat, i quali scagliarono tigri fameliche contro la tribù. Gli uomini apposero quindi gli anelli al collo delle donne per difenderle dagli attacchi delle tigri, che di solito cacciano le loro prede mordendole al collo.

Le donne giraffa, o donne cigno, iniziano ad indossare gli anelli gradualmente sin dall’infanzia. Ciascuno di essi può pesare anche 10 kg. Come conseguenza del peso costante e dell’aumento progressivo del numero degli anelli, la cassa toracica si comprime e le clavicole iniziano a scendere dando l’impressione che sia il collo ad allungarsi. Tale pratica è assolutamente dannosa per la salute: non solo rende più faticosa ogni attività quotidiana, ma può sfociare in gravi problemi posturali. Una bambina inizia a portare gli anelli dall’età di 5 anni, ma nessuno la obbliga. Se decide di farlo, lo fa per onorare le proprie tradizioni e sentirsi più bella, anche se molte giovani oggi stanno abbandonando la pratica.

Indein: mille stupa nella giungla

A sud-est del lago Inle, presso il villaggio di Indein, si trova un sito archeologico mozzafiato, che dimostra le profonde radici buddiste dell’area. Fateci una capatina, soprattutto se non avete tempo per visitare Kakku.

Le migliaia di stupa di Shwe Inn Thein, abbellite dalle crepe dei secoli e maestosamente decadenti, sono poco conosciute e misteriose anche per gli abitanti del posto. Non ci sono informazioni certe circa la loro edificazione nei registri birmani, ma si ritiene che siano state costruite da Re Ashoka nel 3° secolo avanti Cristo per onorare la memoria di Buddha.

Ad Indein si arriva in canoa, lasciandosi alle spalle il lago Inle e navigando per circa un’ora. Man mano che si scivola lungo le anse del fiume, la vegetazione si infittisce e si trasforma in una giungla di alberi e fronde lussureggianti.

Il villaggio di Indein mi accoglie con un mercatino di prodotti tipici e souvenir turistici. Tiro dritto lungo un percorso in salita, con morbidi gradoni coperti da un tetto di foglie di lamiera. Al termine della salita, posso finalmente ammirare migliaia di piccole edicole alternate a snelli stupa che svettano fino al cielo. La vegetazione tenta di riprendersi i suoi spazi, insinuandosi con radici e viticci tra i mattoni delle costruzioni, compenetrandoli armoniosamente. Uno spettacolo sublime, che fa riflettere sulla concretezza dello scorrere tempo. Il tempo non possiamo vederlo, sentirlo, odorarlo. Sfugge ai nostri sensi, eppure esiste e lascia segni più che tangibili, come qui ad Indein.

Le migliaia di stupa di Indein ci invitano all’umiltà, ricordandoci che tutto è transitorio. Buddha insegna che l’uomo fatica ad accettare questa evidenza e si aggrappa disperatamente alla salute, alla bellezza, alla ricchezza. Ma tutte queste cose sono transitorie e gettano nella disperazione chi confida in esse. Non solo. Buddha comprende che l’io stesso è illusorio: l’identità è un fenomeno passeggero, una folata di vento che agita brevemente le fronde di un ramo.

Le pagode di Inn Thein esprimono meglio di qualunque discorso il senso intimo del buddismo: costruiamo le nostre vite come meglio possiamo, poi il tempo ci invecchia, la natura fa il suo corso e ci riassorbe nel suo ventre. La memoria di chi eravamo persiste nel cuore dei nostri cari, ma si tratta solo di una eco momentanea. Da occidentali ascoltiamo queste parole con un senso di profondo disagio. Malattia, morte, dolore, perdita. Pensieri che scacciamo via dal nostro quotidiano, esperienze che speriamo ci siano risparmiate. Il buddismo ci insegna che possiamo invece abbracciarle senza perdere il sorriso. C’è bellezza in ogni fase del percorso, basta lasciare andare ogni attaccamento.