- Home

- Portfolio

- India

- Il Sacro Gange

- Varanasi, Nebbie

- Varanasi, Ganga Aarti

- Varanasi, Manikarnika Ghat

- Varanasi, Street Photography

- Varanasi Demolita

- Varanasi , Mercato Vegetariano

- Varanasi, a Journey into the Infinite

- Sarnath

- Fabbriche di Mattoni

- Tamil Nadu, Chennai & Mamallapuram

- Tamil Nadu, Thiruvannamalai & Thanjavur

- Tamil Nadu, Fort Tirumayam & Madurai

- Kerala, Munnar

- Kerala, Peryiar

- Kerala, Backwaters

- Kerala, Kochi

- Birmania

- Cina

- Etiopia

- Kazakhstan

- Senegal

- Uzbekistan

- Landscape Photography

- Portrait Photography

- Street Photography

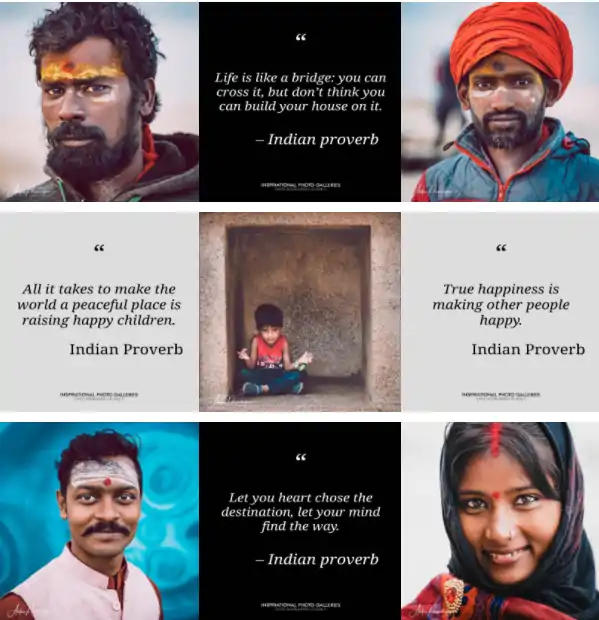

- India

- Blog Fotografia

- Fotografia con attrezzatura light

- Fotografia di Paesaggio

- Fotografia di ritratto

- Street Photography

- In Cina tra Reflex e Mirrorless

- Come nasce un Blog di Fotografia e Viaggio

- Viaggio in Senegal

- La borsa del fotografo di viaggio

- Come diventare fotografo

- Come nasce un Blog di Fotografia e Viaggio

- Varanasi, a Journey into the Infinite

- Blog Viaggi

- Post più recenti

- Post più letti

- Cina

- Etiopia

- India

- Kazakhstan

- Mongolia

- Ulan Bator, la capitale più fredda del mondo

- Cosa vedere ad Ulan Bator

- Chinggis Khan Museum, 6 piani di storia mongola

- Parco Nazionale Gorkhi-Terelj e Riserva Naturale di Bodgkhan

- Vivere con i cacciatori di aquile

- Monti Altai, Cosa fare a Olgii e Sagsai

- Sagsai Eagle Festival

- Navrus Festival

- Xöömej, il canto di gola mongolo

- La cucina mongola

- Myanmar

- Senegal

- Uzbekistan

- Diario di Viaggio

- Contatti

- Shop

Money! Money Money!” Manine polverose frugano le mie tasche in cerca di caramelle e penne e io mi maledico di non averne portate abbastanza per tutti.

Condividi con gli amici:

Harar, patrimonio dell'UNESCO

Harar, in Etiopia, è una città ricca di storia. La quarta per importanza nel mondo musulmano, sita in una posizione strategica che l’ha resa crocevia di scambi commerciali sin dall’antichità, oggi conta 250.000 abitanti.

Con le sue 82 moschee, sei porte di accesso e pittoreschi vicoli colorati e labirintici, è patrimonio dell’Unesco. Rinomata anche per la produzione di caffè, fu scelta dal poeta Rimbaud come luogo d’elezione dove trascorrere gli ultimi anni della sua vita.

La città è anche famosa per una peculiare tradizione. Di notte, un incaricato si reca fuori dalle mura per nutrire le iene e continuare quell’amicizia storica che ha messo i cittadini e il loro bestiame al riparo da ogni attacco.

Vi arriviamo dopo una logorante quanto esaltante traversata del deserto dancalo. Abbiamo dormito ai cigli delle strade, in compagnia di muli vaganti che ci annusavano incuriositi. Abbiamo chiesto ospitalità nelle baracche dei locali e riparo dal sole nelle ore più calde del pomeriggio. Accomunati dalle avversità climatiche, ci siamo sentiti fragili e mortali. La notte, rischiarati solo dalla luna e immersi in un silenzio senza tempo, ci siamo sentiti vivi e vitali. Entriamo in città da una delle sei porte di accesso, tornando alla civiltà dopo esserci spogliati di secoli di progresso.

Forse abbiamo viaggiato davvero nel tempo, perché la città ha tutto il fascino che doveva avere nel 600, quando fu fondata. Se non fosse per il logo della Coca Cola che troneggia sovente sui muri dei negozi, il sospetto sarebbe più che fondato.

I bambini di Harar

Ogni vicolo brulica di bambini: ci corrono incontro senza paura, liberi dall’educazione. “Money! Money! Money!” Ti sono subito addosso e, prima che tu riesca a vederli, battono con le manine sulle tasche. “Money” è l’unica parola inglese che conoscono. In realtà non vogliono soldi ma un regalo qualunque: caramelle, penne, quaderni.

Una manina terrosa che ti palpa in quel modo e ti maledici di non aver portato ceste di mentine e matite. Anche fotografarli è un’esperienza fisica. Appena sentono il click, ti tirano giù la macchina fotografica e picchiano coi polpastrelli sui bottoni per rivedersi. E sono tutti risate e occhiolini. I bambini più grandi ti chiedono di giocare, tirano fuori una palla di spugna e mettono alla prova il tuo bagher.

Il commercio ad Harar

Intrecciato al mondo dei bambini, condividendone gli spazi senza soluzione di continuità, c’è il commercio degli adulti. Al mercato si trova il grano, il caffè, le spezie. Tutto in chicchi e foglie, da macinare al mulino. L’aria è profumatissima ma la densità di polveri la rende quasi irrespirabile.

Le macellerie sono in edifici di mattoni. Credo sia un’attività tra le più remunerative, perché le donne si attardano a chiacchierare con il macellaio e lo lusingano con i loro sorrisi. Con me non è altrettanto gentile e mi fa capire che non devo azzardarmi a fotografare né lui né la sua carne. I barbieri e le parrucchiere sono molto più disponibili: entro e chiedo un taglio per il mio compagno di viaggio, che è calvo. Quanto siamo vicini quando ridiamo!

Come si vive ad Harar

La nostra guida ci mostra le abitazioni tipiche. Dalla strada, si accede ad un cortile. Costruite per mantenere il fresco all’interno, le case hanno un salone principale costruito a gradoni.

Quello più alto spetta al capo famiglia, quello intermedio alla moglie, poi scendendo di importanza, ci sono i gradoni riservati ai figli, agli ospiti, alla servitù. Sui muri sono appesi tanti cappelli. Ognuno richiede molte ore di lavoro per essere intrecciato e rappresenta un’occasione speciale da ricordare. Si realizza (o si compra) un cappello ad esempio quando ci si sposa, quando nasce un figlio, quando questi si sposa, o quando si laurea. Sulle pareti di casa, i cappelli testimoniano la storia della famiglia.

La signora che ci ospita è molto timida. Non si fa fotografare e non parla con noi. Ma quando c’è da stendere i panni non si tira indietro e riesco ad immortalarla fugacemente.

Masticare il qat (o chaat)

Fuori dalle mura, raccolgono fascine di legnetti e il famoso qat (o chaat). È una pianta di cui masticano le foglie per non sentire la fatica del lavoro. La leggenda dice che il qat sia nato da una goccia dell’elisir di lunga vita. La coltivano massivamente dagli anni ’90, quando la produzione del caffè ha subito un calo. Tutti sembrano amarla e ne parlano con il sorriso sulle labbra. Mi invitano a provarla, ma declino e mi guardano come se fossi una donnicciola.

La casa museo di Rimbaud ad Harar

Il cielo è plumbeo e inizia a piovere. Increduli, ci dirigiamo verso la casa di Rimbaud, che oggi è un museo. La facciata maestosa e il grande soppalco di legno con le vetrate colorate sono molto suggestive.. ma false.

L’intera struttura è stata costruita dopo la sua morte sul luogo della sua vera abitazione, che dovette essere assai più modesta. Sfortunato nei suoi commerci e sfinito dall’abuso di qat, Rimbaud dovette lasciare Harar e tornare in Europa a causa di un’infezione cancerosa alla gamba. Morì vagheggiando di farvi ritorno.

Il museo presenta un’accattivante rassegna fotografica che testimonia la realtà di Harar ai tempi di Rimbaud, alla fine del 1800. Guardo le foto con la malinconia che dovette provare il poeta lasciando l’Etiopia.

È questo il famoso mal d’Africa?